TRANSIZIONE, INDUSTRIA E NUOVE DIPENDENZE: LE SFIDE DELL’OCCIDENTE

Venerdì 31 ottobre, nell’Aula Magna “Carassa e Dadda” del Politecnico di Milano, si è tenuto un seminario che ha offerto una delle riflessioni più lucide e spiazzanti sul futuro dell’energia occidentale, con Francesco Gattei, Direttore Generale e Chief Transition & Financial Officer di ENI.

L’incontro è parte integrante del corso “Geopolitica per la Difesa e la Sicurezza” di cui sono docente all’interno del percorso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica – track Defense & Security – ed ha messo a fuoco un punto cruciale:

LA TRANSIZIONE ENERGETICA NON È SOLO UNA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA, MA UNA RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI POTERE GLOBALI.

Dallo stock fossile al flusso elettrico, il mondo sta cambiando paradigma. Ma dietro la promessa di un’economia “verde” si nasconde una realtà materiale e geopolitica molto più complessa:

🔸 la dipendenza da minerali critici e catene del valore dominate dalla Cina;

🔸 il rischio per l’Europa, stretta tra ambizioni climatiche e perdita di competitività;

🔸 la reazione degli Stati Uniti, che tornano a legare energia e sicurezza nazionale.

Come ha osservato Gattei, l’energia elettrica è il “nuovo petrolio” del sistema globale, ma il mondo minerario che la sostiene rischia di diventare il nuovo epicentro della competizione tra potenze.

Il XXI secolo non sarà solo quello della decarbonizzazione: sarà il secolo della geopolitica dei materiali.

Nel mio nuovo articolo analizzo i temi emersi dal seminario, le strategie di Europa, Cina e USA, e le implicazioni industriali e strategiche di questa trasformazione.

Un approfondimento lungo e ragionato che punta a rispondere a una domanda centrale: come può l’Unione Europea garantire la propria sicurezza energetica in un mondo che cambia così rapidamente?

Puoi leggere l’articolo completo e ascoltare analisi podcast continuamente aggiornate sui temi che intersecano geopolitica, economia e tecnologia, semplicemente sul mio sito www.alessandropozzi.it

Trovi di seguito il testo dell’articolo, oltre ai link per ascoltarlo in versione PODCAST su YouTube e su Spotify.

Un seminario sulla frontiera della geopolitica energetica

Il seminario “Transizione, industria e nuove dipendenze: le sfide dell’Occidente” ha rappresentato uno dei momenti esperienziali di più alto valore strategico ed intellettuale, per questo Anno Accademico del corso “Geopolitica per la Difesa e la Sicurezza”, al Politecnico di Milano.

Ospite dell’incontro è stato Francesco Gattei, Direttore Generale e Chief Transition & Financial Officer di ENI, figura di riferimento nel dibattito internazionale sull’evoluzione dei sistemi energetici e sull’impatto della transizione sulla sicurezza industriale e geopolitica dell’Occidente.

L’intervento di Gattei ha proposto una lettura lucida e articolata del processo di transizione energetica, interpretandolo non soltanto come un fenomeno tecnologico, ma come una trasformazione sistemica che ridisegna i rapporti di forza globali, ridefinisce le catene del valore industriale e introduce nuove dipendenze strategiche.

Con approccio analitico e visione di lungo periodo, il relatore ha delineato il quadro complessivo in cui si muovono oggi gli attori occidentali — governi, imprese, istituzioni finanziarie — impegnati a conciliare tre obiettivi che raramente coincidono: decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività economica.

LA TRANSIZIONE ENERGETICA COME PASSAGGIO DI PARADIGMA

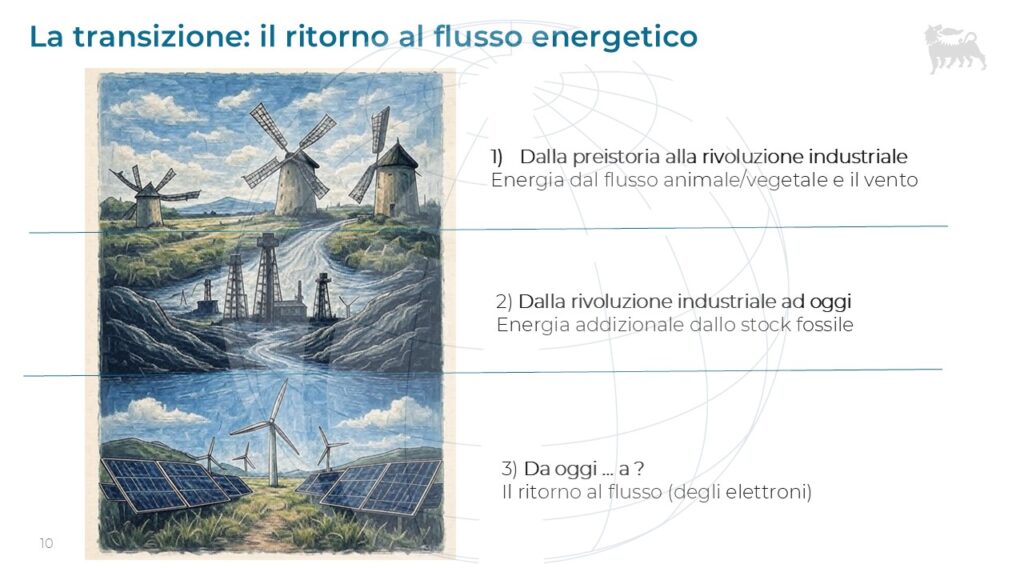

La riflessione si è aperta con una considerazione di fondo: la transizione energetica non è solo un percorso di sostituzione delle fonti fossili con tecnologie a basse emissioni, ma un cambio di paradigma nella natura stessa dell’energia.

Gattei ha descritto questo passaggio come il movimento “dallo stock al flusso”.

Per millenni l’umanità ha tratto energia dal flusso naturale — animali, vento, biomassa. Con la rivoluzione industriale ha imparato a estrarre energia dallo stock fossile, accumulato nel sottosuolo per milioni di anni.

Oggi, nella transizione verso la neutralità climatica, l’umanità sembra tornare al flusso: quello degli elettroni, del sole e del vento.

Ma non si tratta di un semplice ritorno a un passato “naturale”: è un passaggio verso una nuova forma di industrializzazione elettrica, fondata su materiali, infrastrutture e tecnologie che dipendono in misura crescente da risorse minerarie rare.

In altre parole, dal mondo fossile si è entrati nel mondo minerario.

LO SCENARIO “NET ZERO”: ELETTRICITÀ COME NUOVO PETROLIO

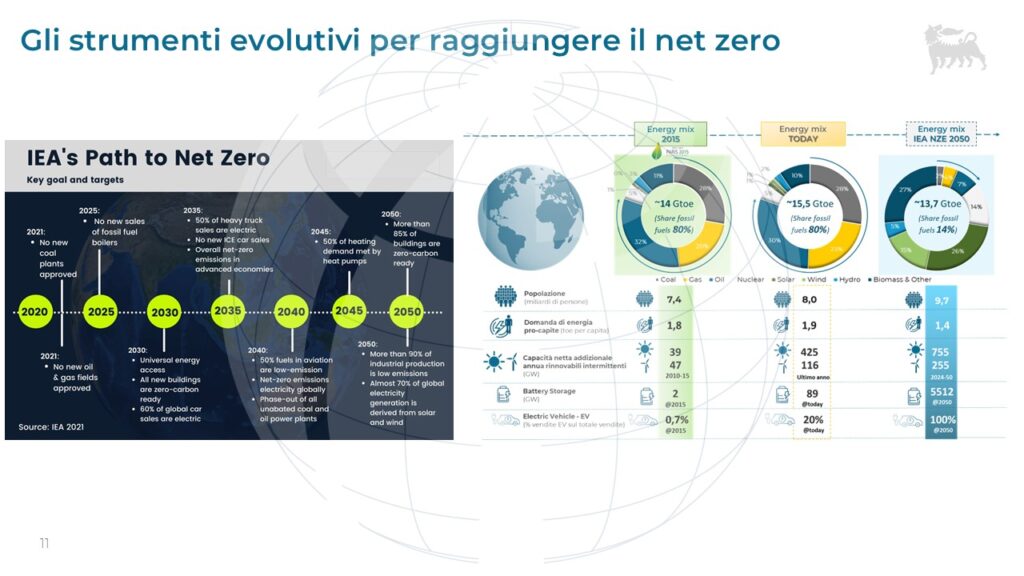

Richiamando i principali scenari elaborati dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (NZE 2021–2023), Gattei ha ricordato che l’obiettivo globale di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 implica una profonda trasformazione dei sistemi energetici mondiali.

Le direttrici fondamentali sono tre:

- Un portafoglio ampio e integrato di tecnologie di energia pulita e di efficienza energetica;

- Politiche coordinate e credibili che garantiscano una transizione ordinata, senza mettere a rischio la sicurezza degli approvvigionamenti;

- Cooperazione globale equa ed efficace, perché nessuna regione può raggiungere il Net Zero in isolamento.

In questo quadro, l’elettricità diventa il nuovo petrolio del sistema energetico globale.

Nel trasporto stradale, la quota dell’elettricità dovrebbe salire ad oltre il 60% dei consumi entro il 2050, a fronte dell’1,5% nel 2020.

Nel settore edilizio, la domanda elettrica dovrebbe crescere del 35%, coprendo due terzi dei consumi energetici.

E la rete elettrica, da semplice infrastruttura di distribuzione, diventerà il cardine della nuova sicurezza energetica.

Tuttavia, la costruzione di questo mondo elettrico richiede un’enorme quantità di materiali e componenti la cui disponibilità non è affatto garantita. È qui che la transizione energetica rivela il suo lato meno raccontato: la nuova dipendenza da minerali critici.

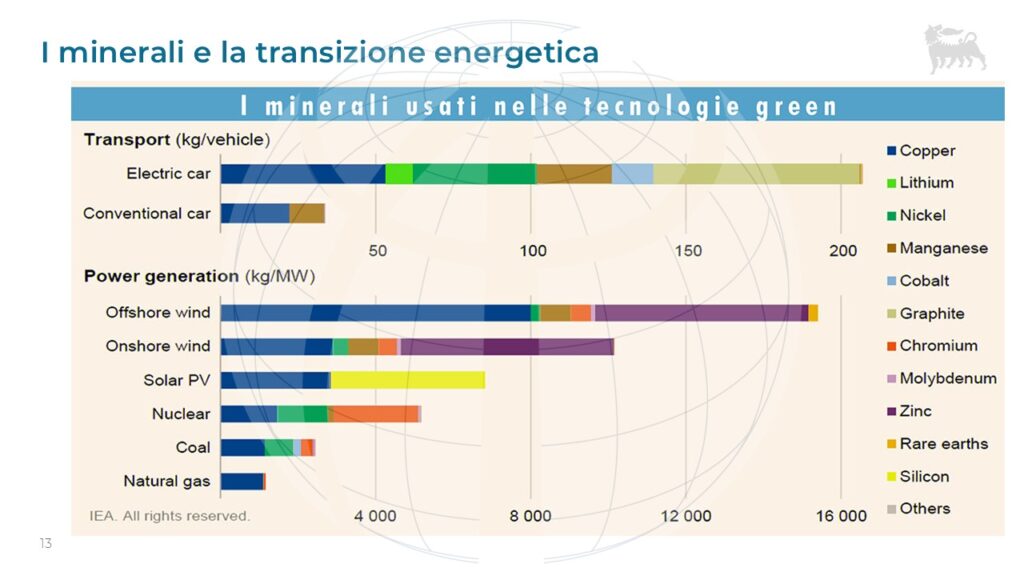

MINERALI CRITICI: L’ALTRA FACCIA DEL NET ZERO

Le tecnologie rinnovabili e le infrastrutture per la decarbonizzazione — dai pannelli fotovoltaici ai veicoli elettrici, dalle batterie agli elettrolizzatori per l’idrogeno — richiedono quantità crescenti di minerali strategici: litio, rame, nichel, cobalto, terre rare, gallio, germanio, vanadio, platinoidi, e molti altri.

La presentazione ha mostrato come la criticità di questi elementi non dipenda soltanto dalla loro scarsità geologica, ma anche e soprattutto da tre fattori:

- Importanza economico-strategica, legata al ruolo chiave che tali materiali giocano nelle tecnologie pulite;

- Rischio di approvvigionamento, poiché l’estrazione e la raffinazione sono concentrate in pochi Paesi;

- Tempi di sviluppo industriale, molto più lunghi rispetto ai cicli di domanda guidati dalle politiche climatiche.

La conseguenza è che il sistema “verde” rischia di poggiare su catene di fornitura fragili, asimmetriche e geopoliticamente esposte.

E se nel XX secolo la sicurezza energetica si misurava in termini di accesso al petrolio, nel XXI secolo si misurerà in accesso a rame, litio, e terre rare.

L’EGEMONIA CINESE E LA NUOVA GEOGRAFIA INDUSTRIALE

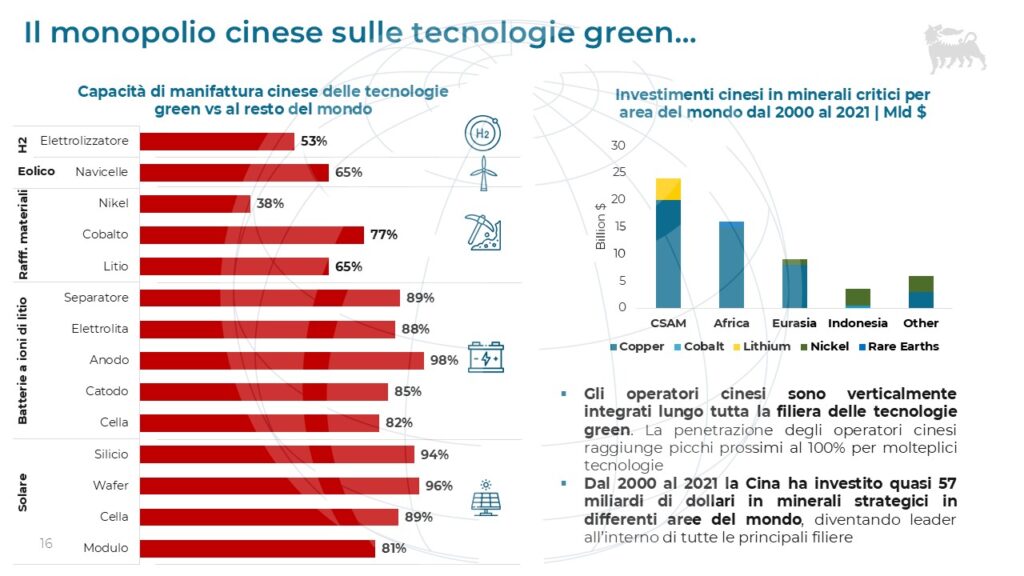

In questo scenario, la Cina occupa una posizione dominante.

Gattei ha illustrato dati che evidenziano una penetrazione quasi totale degli operatori cinesi lungo l’intera filiera delle tecnologie green: estrazione, raffinazione, componentistica e manifattura.

Tra il 2000 e il 2021, Pechino ha investito oltre 57 miliardi di dollari in minerali strategici in tutto il mondo, assicurandosi il controllo operativo o azionario di miniere in Africa, Sud America, Australia e Asia Centrale.

Questo ventennale sforzo per sviluppare dominanza mineraria ed industriale è stato reso possibile da un supporto statale senza eguali nel mondo, che ha consentito alle aziende cinesi di prescindere da quelle logiche di mercato e di tutela della sostenibilità ESG (ambientale, sociale e di governance) che invece limitano fortemente la capacità d’investimento, sia domestica che all’estero, delle industrie minerarie occidentali.

Il risultato è una integrazione industriale verticale che va dalla miniera alla cella della batteria, dal wafer solare al magnete permanente.

Questa leadership non è soltanto economica: è una forma di potere geopolitico.

Il controllo sui materiali critici si traduce in influenza sulle filiere industriali globali e, di conseguenza, sulla capacità degli altri Paesi di perseguire i propri obiettivi climatici.

L’ARMA DELLE RESTRIZIONI ALL’EXPORT

A partire dal 2023, la Cina ha iniziato a usare la leva delle restrizioni all’esportazione come strumento di politica estera.

Tra i materiali coinvolti figurano gallio, germanio, antimonio e grafite — elementi essenziali per semiconduttori, batterie e componentistica elettronica.

Le conseguenze sui mercati sono state immediate: forte volatilità dei prezzi, incertezza per i produttori europei e americani, e una crescente consapevolezza del rischio di dipendenza strategica.

Nel 2025, di fronte all’intensificarsi delle tensioni commerciali, anche gli Stati Uniti hanno introdotto nuovi dazi su acciaio, componenti elettronici e materie prime industriali, in alcuni casi superiori al 100%.

Si è innescata così una spirale di protezionismo tecnologico e industriale che ha ridefinito i rapporti tra le tre principali potenze economiche del pianeta.

EUROPA: AMBIZIONI CLIMATICHE E VULNERABILITÀ INDUSTRIALE

L’Europa rimane l’unico grande blocco ad aver confermato integralmente le proprie ambizioni Net Zero, puntando alla neutralità climatica entro il 2050, alla riduzione del 55% delle emissioni al 2030 e a un nuovo target intermedio del –90% al 2040.

Il Green Deal Europeo e il pacchetto Fit for 55 hanno attivato un piano di investimenti da oltre 1.000 miliardi di euro, orientato all’innovazione sostenibile, alla decarbonizzazione industriale e alla sicurezza energetica.

Tuttavia, come ha sottolineato Gattei, questo modello presenta forti contraddizioni.

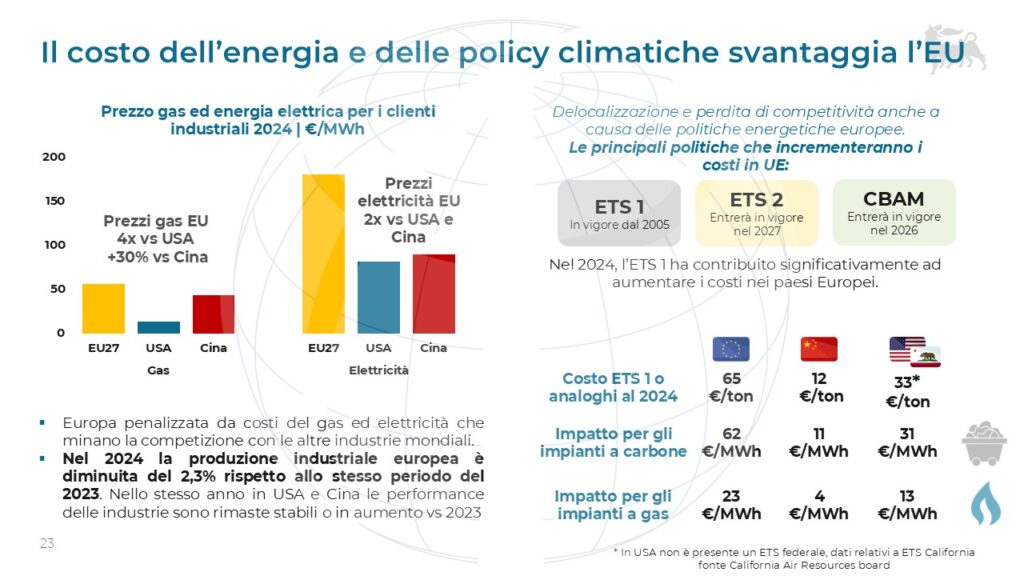

Da un lato, stimola la ricerca, l’occupazione green e l’autonomia tecnologica; dall’altro, espone l’industria europea a nuove vulnerabilità competitive, legate a:

- Costo elevato dell’energia e della CO₂ (ETS1 e, prossimamente, ETS2);

- dipendenza da materie prime e tecnologie extra-UE;

- ritardi infrastrutturali nelle reti di trasmissione e nei sistemi di accumulo dell’energia elettrica;

- tempi lunghi di autorizzazione per nuovi impianti e progetti estrattivi.

Nel 2024, i prezzi del gas in Europa erano quattro volte superiori a quelli statunitensi, e l’elettricità costava il doppio rispetto a USA e Cina.

La produzione industriale europea ha registrato un calo del 2,3% rispetto al 2023, mentre Stati Uniti e Cina hanno mantenuto una crescita stabile.

La transizione, in assenza di una strategia industriale coerente, rischia così di trasformarsi in un moltiplicatore di divari competitivi.

IL “CRITICAL RAW MATERIALS ACT”: LA RISPOSTA EUROPEA

Consapevole di queste criticità, nel 2024 l’Unione Europea ha approvato il Critical Raw Materials Act (CRMA), una normativa destinata a rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento.

Il regolamento prevede obiettivi precisi da raggiungere entro il 2030:

- almeno il 10% del consumo annuale proveniente da miniere situate in Europa;

- almeno il 40% derivante da impianti europei di raffinazione e trasformazione;

- almeno il 25% coperto dal riciclo;

- non più del 65% del consumo proveniente da un unico Paese terzo.

Nel 2025, l’UE ha già approvato 13 progetti strategici di estrazione e lavorazione in 11 Paesi partner (tra cui Canada, Brasile, Norvegia, Zambia e Serbia) e due territori d’oltremare.

L’obiettivo è duplice: diversificare le fonti e ridurre la dipendenza dalla Cina.

Tuttavia, il percorso rimane complesso: i tempi di avvio di nuove miniere e impianti di raffinazione superano spesso il decennio, e la resistenza delle opinioni pubbliche europee rappresenta un ulteriore ostacolo.

GLI STATI UNITI: TRA PROTEZIONISMO E SICUREZZA NAZIONALE

Sul fronte opposto, gli Stati Uniti hanno intrapreso una strategia più pragmatica e, negli ultimi mesi, sempre più assertiva.

Il programma “From Mine to Magnet”, varato nel 2025, mira a ricostruire una filiera nazionale delle terre rare e a ridurre la dipendenza da Cina e Australia.

Tra le iniziative principali:

- sostegno diretto a MP Materials, unica miniera di terre rare attiva negli USA;

- investimenti federali per oltre 1 miliardo di dollari in estrazione e raffinazione di litio, nichel, gallio e germanio;

- incentivi per il riciclo di materiali critici e per la produzione domestica di semiconduttori.

Parallelamente, l’amministrazione Trump ha annunciato il recesso dagli Accordi di Parigi, effettivo dal gennaio 2026, e la revisione delle norme su emissioni e incentivi alle rinnovabili (One Big Beautiful Bill Act).

Gli Stati Uniti hanno così spostato il baricentro dalla sostenibilità ambientale alla sicurezza economica e militare, riconoscendo formalmente i minerali critici come “asset di difesa nazionale”.

LA FRAMMENTAZIONE DEL PERCORSO GLOBALE

Dall’analisi comparata emerge un quadro di transizione disallineata.

L’Europa mantiene una traiettoria coerente con l’obiettivo Net Zero 2050, ma al prezzo di una crescente perdita di competitività che, se non invertita, causa una crescente perdita di sovranità (come dimostrato dai dati forniti anche nei recenti interventi dell’ex primo ministro italiano ed ex Presidente della BCE, Mario Draghi).

La Cina persegue un modello di leadership tecnologica fondato sul controllo delle filiere.

Gli Stati Uniti si muovono verso un approccio “America First” che antepone sicurezza e industria alle regole multilaterali.

Il risultato è un mondo energeticamente più elettrico, ma geopoliticamente più frammentato.

La transizione non appare quindi come un percorso lineare e condiviso, bensì come un’arena di competizione industriale e tecnologica tra blocchi regionali.

IL RITORNO DELLA GEOPOLITICA DEI MATERIALI

L’intervento di Gattei ha mostrato con chiarezza che la geopolitica dell’energia non finisce con il prospettico declino del petrolio.

Semplicemente, ha cambiato oggetto.

Il controllo dei flussi di litio o delle catene del rame avrà, nel XXI secolo, la stessa rilevanza strategica che ebbero il Golfo Persico o il Canale di Suez nel XX.

Le risorse minerarie diventano nuovi strumenti di potere.

E la sicurezza energetica, intesa come capacità di garantire continuità di approvvigionamento, si sposta dai giacimenti fossili alle miniere di terre rare, ai centri di raffinazione, alle fabbriche di batterie e semiconduttori.

In questo senso, la transizione non è un disarmo geopolitico, ma una ricomposizione dei poteri industriali e materiali del pianeta.

L’OCCIDENTE DI FRONTE ALLA COMPLESSITÀ

Nelle conclusioni, Francesco Gattei ha invitato a superare la visione ideologica della transizione come processo lineare e virtuoso.

La realtà, ha sottolineato, è molto più complessa: il passaggio dal mondo fossile a quello elettrico implica nuove forme di dipendenza, nuove fragilità e nuove competizioni.

L’energia elettrica, simbolo della modernità sostenibile, poggia su un sistema minerario e tecnologico concentrato in pochi Paesi, con costi ambientali e geopolitici molto significativi.

La sfida per l’Occidente non è solo accelerare la transizione, ma renderla sostenibile nel senso pieno del termine: industrialmente, socialmente e strategicamente.

La lezione del seminario è fondamentale:

“OGNI TRANSIZIONE ENERGETICA È ANCHE UNA TRANSIZIONE DI POTERE.”

Per mantenere equilibrio e autonomia, l’Occidente ed in particolare l’Unione Europea con i suoi Paesi Membri, dovranno ripensare la propria politica industriale, rinnovare la cooperazione internazionale e affrontare con realismo la dimensione materiale dell’energia.

Solo così potrà trasformare la transizione da terreno di vulnerabilità a strumento di nuova forza economica e geopolitica.

Autore: Prof. Alessandro Pozzi, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, POLIMI

Evento: Seminario “Transizione, industria e nuove dipendenze: le sfide dell’Occidente”

Luogo: Politecnico di Milano – Aula Magna Carassa e Dadda

Data: 31 ottobre 2025

Integrare l’analisi geopolitica nelle valutazioni di allocazione strategica è ormai indispensabile.

C’è un forte bisogno, da parte di Leader aziendali e responsabili degli investimenti, di avere una visione strategica, per dare senso, creare connessioni nuove e individuare opportunità nei rapidi cambiamenti in atto, sempre più guidati dai processi decisionali degli Stati.

Puoi essere sempre aggiornato consultando gli “appunti di geopolitica” di questo sito ed iscrivendoti gratuitamente alla newsletter “Geopolitica Difesa Sicurezza”: un filo diretto con l’innovativo insegnamento POLIMI GDS, che ti mette a disposizione sintesi dei seminari, le testimonianze esclusive e le analisi.

Subscribe on LinkedIn

Subscribe on LinkedIn https://www.linkedin.com/build-relation/newsletter-follow?entityUrn=7241839645951447040